ご祭神:布都御魂神(ふつのみたまのかみ)

布留御魂神(ふるみたまのかみ)

布都斯御魂神(ふつしみたまのかみ)

布留御魂神(ふるみたまのかみ)

布都斯御魂神(ふつしみたまのかみ)

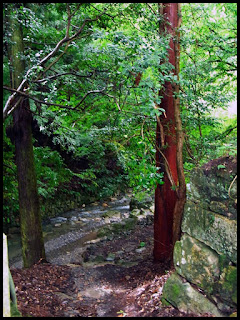

4世紀の創建といわれ、大神神社と同じ日本最古の神社である石上神宮の境内に入ってすぐ目にするのは、オナガドリにも似た風貌の東天紅鶏(とうてんこう)の木登り風景。運がよければ、この天然記念物に指定されている木登り東天紅鶏(とうてんこう)のなが〜い鳴き声、20秒以上も鳴くことのある長鳴鳥ということもあり、本当に長い鳴き声が聴けます。ちなみに鳴き声は「ソプラノ」で「追分節の哀愁」があるとされているそうです。

気分がノッてきたら、ソプラノの美声を惜しげもなく披露してくれる。

黒いとさかがお茶目な同じく天然記念物の烏骨鶏(うこっけい)のお二人さん。

とても自由に歩き回っておられます。

木登り東天紅鶏の近くには、存在感たっぷりの牛さんがどで〜んと横たわっています。

目ぢからの強い、なんとも不可思議でパワーを秘めた牛の像です。お首元には紙垂(しで)のついたしめ縄が巻いてあります。神聖な存在であることがわかります。

楼門

楼門の先にある拝殿。この拝殿の奥に見えないけれど

布都御魂神(ふつのみたまのかみ)が祀られているご本殿が控えているらしい。

禁足地のため我々一般の参拝者は立ち入ることができません。

ちなみに「古事記」では、フツヌシ命は、タケミカヅチ命と共に

霊剣フツノミタマの神霊であるとされいるそうです。

なんでもこの霊剣フツノミタマは、スサノオ尊が出雲の簸川(ひのかわ)の辺りで

八岐大蛇(やまたのおろち)を退治したときに振るった宝剣の十握剣(とつかのつるぎ)なんだとか。そのことからこの剣には邪霊を防ぐ強い霊力があるとされ、

そうした邪霊を祓う機能にもとづく信仰から、フツノミタマ命が破邪の神ともいわれ、

憑きものの祓いなどに霊験ありとされるようになったんだとか。

圧倒的な神気が漂う強力なパワースポットだそうで、行くだけで邪霊も祓っていただけるそうなんだけど、平々凡々のわたしはなぜだろう、あまりそのエネルギーとやらがわからなかった……。期待が過ぎたのだろうか。く、くやしいのでまた行ってみよう。